Histoire et contours d’une lutte centrale du RAPSIM

La bataille pour une Politique nationale de lutte à l’itinérance s’est en fait amorcée, il y a 20 ans, en 2004. On peut donc parler de 10 ans de lutte dans l’histoire du RAPSIM, auxquelles s’ajoutent 10 ans à pouvoir s’appuyer sur cet outil central pour agir en prévention et en réduction de l’itinérance. Il convient de revenir sur ce qui s’est passé jusqu’à son adoption à l’Assemblée nationale, le 27 février 2014. Il faut aussi témoigner de l’importance du travail mené par le milieu communautaire pendant 10 ans sous la bannière du Réseau SOLIDARITÉ itinérance (RSIQ), avec au premier chef le RAPSIM et ses membres.

Pour une vision globale de l’itinérance

En 2004, l’objectif de développer une telle politique s’appuie sur la nécessité de mieux connaître et de s’assurer d’une plus grande reconnaissance du phénomène. À cette époque, on ne définit pas encore de façon aussi macro le phénomène de l’itinérance et on n’en est pas à la mise en place de plans nationaux et régionaux. Plus encore, l’itinérance est principalement présentée à travers le prisme de ses spécificités et de manière individualisée plutôt que comme relevant d’un phénomène en soi. Une Politique nationale de lutte en itinérance apparait donc nécessaire pour assurer une compréhension globale et collective du phénomène ainsi que pour prendre acte que ce dernier est le résultat et la poursuite d’une succession de droits bafoués. Un tel document est fondamental pour documenter le phénomène, se doter de principes clairs et aspirer à une plus grande cohérence dans ce qui guide l’action gouvernementale. C’est à partir d’un tel outil que peuvent découler des plans d’action qui souscrivent à la nécessité d’agir dans une vision globale de l’itinérance.

Brève histoire d’une lutte pour les droits

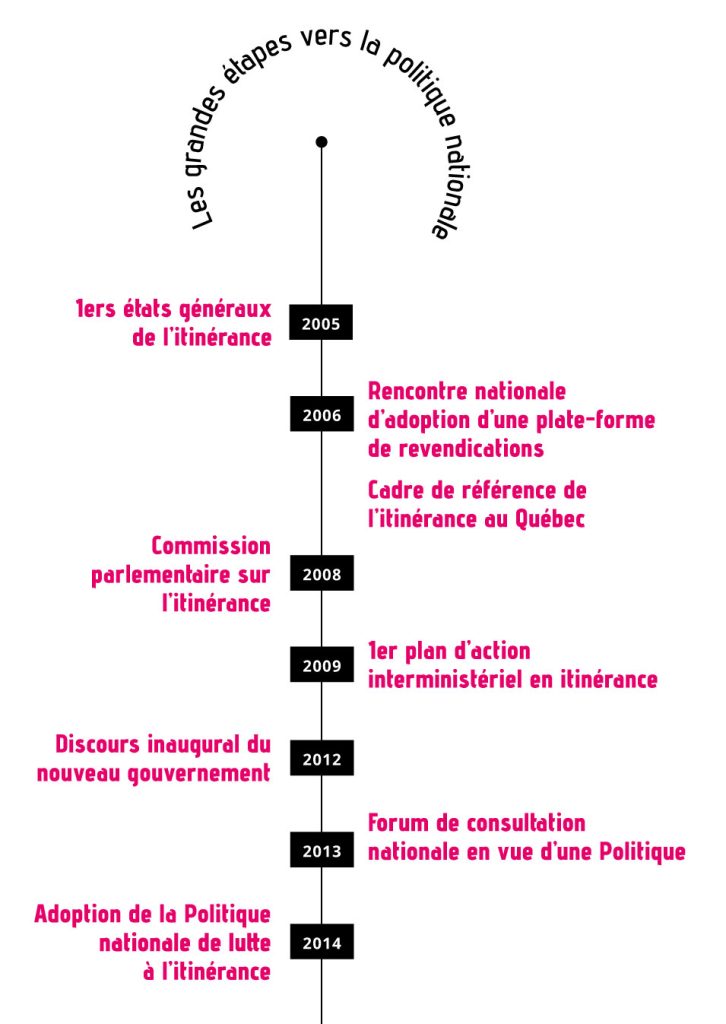

Quand se met en place la bataille pour une Politique nationale, le RSIQ a cinq ans d’existence. Celui-ci organise les premiers états généraux de l’itinérance, un grand rassemblement permettant de faire un arrêt sur image autour du phénomène. En 2005, pour la première fois, 200 personnes des milieux communautaires et institutionnels de tout le Québec se donnent rendez-vous à Montréal. On y complètera la déclaration Droit de cité : pour combattre l’exclusion et l’itinérance, au sein de laquelle on y affirme l’importance de faire reconnaître les besoins du terrain, de voir le phénomène comme un ensemble de droits bafoués et on s’engage à travailler pour la mise en place d’une Politique en itinérance.

Le milieu communautaire en itinérance et ses partenaires se retrouvent un an après l’adoption de la déclaration pour une rencontre nationale destinée à développer une plate-forme de revendications en faveur d’une politique. 94 demandes sont développées, celles-ci s’appuyant sur six droits : le droit de cité, le droit au logement, le droit à un revenu décent, le droit à la santé, le droit à l’éducation ainsi que le droit à un réseau d’aide et de solidarité. Les grandes consultations terminées, c’est le temps de se mettre en action.

Une première réponse gouvernementale aux revendications viendra plus tard la même année avec la réalisation d’un Cadre de référence sur l’itinérance réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le tout premier ouvrage recensant les réalités attenantes à l’itinérance et des moyens de faire face au phénomène. Si le MSSS mentionne pouvoir assumer le leadership gouvernemental dans l’action en regard de l’itinérance, il affirme la nécessité de travailler de concert avec une dizaine d’autres ministères et instances gouvernementales. Quelques mois plus tard est donc créée une table interministérielle qui, à terme, devra se doter d’un premier véritable plan d’action national. Ce travail prendra quelques années à voir le jour.

Un moment particulièrement fort de la lutte pour une Politique nationale est la commission parlementaire sur l’itinérance de 2008 et 2009. Autour de cet événement s’est développé un terrain de mobilisation riche : grand foisonnement d’idées, un mouvement dans la rue et une forte couverture médiatique. C’est la Commission de la Santé et des Services sociaux qui mène les travaux dans le but de préparer un rapport destiné à guider l’action gouvernementale future en matière d’itinérance. Les consultations donnent lieu au dépôt de 145 mémoires et les députés y entendront 104 personnes dans quatre villes (Gatineau, Montréal, Trois-Rivières et Québec). Le rapport déposé en novembre 2009 est éloquent : il présente des actions à mener dans des catégories semblables à celles de la plate-forme nationale et, sans toutefois donner de limite de temps, encourage la mise en place d’une Politique nationale en itinérance. Sachant très bien que le tout n’est pas gagné, on a alors l’impression que les mobilisations ont porté fruit et que l’issue de cette commission nous met sur la bonne voie.

L’effervescence procurée par la commission parlementaire s’estompe rapidement. À la mi-décembre 2009, le gouvernement libéral affirme « avoir répondu en 40 jours » aux besoins exprimés dans le rapport des parlementaires par un premier plan d’action national, travail qui avait pourtant débuté au moins deux ans plus tôt, on se le rappelle. Or, il y a une grande différence entre une Politique nationale en itinérance et un plan d’action national. À une rhétorique boiteuse s’ajoute un plan en apparence ambitieux de par sa nouveauté, mais qui est timide dans ses actions et sa portée. De plus, l’arrivée du plan d’action semble repousser aux calendes grecques l’adoption de notre outil phare.

C’est dans la rue et dans les représentations successives avec maintes personnalités politiques que se mène pendant les trois années qui suivent le combat pour une Politique en itinérance. Fin 2012, le nouveau gouvernement provincial minoritaire, avec à sa tête le Parti québécois, annonce dans son discours inaugural son intention d’adopter une politique nationale. S’ensuit un travail de fond mené par la dévouée ministre déléguée aux Services sociaux, Véronique Hivon, et le 27 février 2014, la Politique nationale de lutte à l’itinérance devient enfin réalité. L’outil est fort et l’on y utilise de nouveaux termes rassembleurs. Bien que la notion de droit, à la base de l’action des groupes qui la revendiquent depuis

10 ans, y demeure trop peu présente, la Politique est à la hauteur avec ses principes directeurs et son regard global posé sur le phénomène.

Les contours d’une bataille avec le RAPSIM sur la ligne de front

« Pour une politique… en itinérance/Pour une politique… c’est une urgence ». Ce n’est peut-être pas le slogan du siècle, mais on ne peut lui reprocher d’être ambigu, ce qui n’est pas autant le cas de l’idée même d’une Politique. Cette dernière peut apparaitre floue et peu concrète, s’appuyant davantage sur des principes que sur des actions et des chiffres clairs. Néanmoins, au Québec, ce cheval de bataille a fait l’objet d’une adhésion soutenue et vient s’ajouter aux combats les plus souvent menés dans la rue par le milieu communautaire en itinérance de l’époque, aux côtés de celui en faveur du logement social avec soutien communautaire ou encore concernant le financement fédéral en itinérance (aujourd’hui Vers un chez soi).

Septembre 2008, l’ouverture de la Commission parlementaire est soulignée dans le Parc Émilie-Gamelin, tout juste en face de l’hôtel des gouverneurs où se tiennent les audiences avec les députés. On manifeste et scande des slogans, il y a des tentes, de l’animation, de la bouffe et plusieurs interventions, notamment des députés de tous les partis, du chanteur Dan Bigras et du militant-camelot de l’Itinéraire, Jean-Pierre Béliveau. Ces derniers, de même que plusieurs des représentant·es des organismes présent·es, iront témoigner à la commission parlementaire l’après-midi même ou dans les deux prochains jours. On se rappelle aussi la Rentrée parlementaire de la rue de l’automne 2009 ; Une grande foire d’activités (kiosques, bricolage, théâtre de marionnettes, etc.) et de discours tenus au Square Philips, où l’on parle de droits et de politique, où l’on se fait politicien.ne d’un jour, le tout en marge de la réelle rentrée parlementaire qui se tient au même moment à l’Assemblée nationale.

Si les différents événements depuis 2004 (états généraux, sortie du cadre de référence, commission parlementaire, etc.) galvanisent les troupes, ce sera plus complexe entre 2009 et 2012, période lors de laquelle il est plus complexe de valoriser la politique après plus de cinq ans de lutte. L’action du RAPSIM est à cet égard remarquable par une créativité renouvelée. Ainsi, on y va d’actions symboliques, se promenant avec un baluchon, trainant une cabane à moineau et une clé géante pour personnifier le droit au logement, brandissant une charte des droits et libertés pour évoquer le droit de cité… Le RAPSIM organise aussi des tournées en autobus, allant de bureaux de ministères à ceux de personnalités politiques d’autres paliers gouvernementaux en passant par des organisations alliées. Pendant plusieurs années, la Nuit des sans-abri est un laboratoire de revendications et de démonstration de la politique et de ses axes. Des événements de type assemblées publiques sont organisés et permettent de faire de l’éducation populaire sur le sujet, d’expliquer en quoi la politique doit être établie et précéder un plan d’action en itinérance, ce dernier ne pouvant lui être que subordonné.

Après 10 ans, pas toutes ses dents !

Outre ce qui caractérise plus exactement le phénomène aujourd’hui, la Politique demeure pertinente, ses axes sont aussi prioritaires et ses principes autant d’actualité. Au lendemain de son adoption, toutefois, le ciel s’assombrit et l’action en itinérance s’en trouve bien bousculée. Dès 2015, le gouvernement fédéral conservateur de Stephen Harper et le gouvernement provincial libéral de Philippe Couillard sont bien en selle. Des coupes successives sont annoncées et la réforme Barrette vient déstabiliser tout le système de santé québécois. Ainsi, force est de constater qu’avec le temps, la Politique se trouve de plus en plus tablettée.

En 2024, 10 ans plus tard, après une pandémie et devant de multiples crises sociales, l’itinérance est nécessairement devenue une priorité gouvernementale comme on le souhaitait pourtant en 2014, mais certes pas pour les mêmes raisons et surtout sans en valoriser une compréhension plus en amont du phénomène. Prendre un peu de recul tout en revisitant la Politique s’impose, ne serait-ce que pour se rappeler pourquoi et comment on s’est tant battu pour elle.

Pour en savoir davantage, il faut consulter la Politique nationale de lutte à l’itinérance elle-même, avec sa définition, ses principes directeurs, ses axes et l’engagement qui s’en dégage :

https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/